福岡県北部に位置する北九州市は、「ものづくりのまち」として発展する一方で、深刻な公害問題に市民が先鋒となり、産官民の力を結集させて克服した。そして、「環境保全政策」と「産業振興」を統合する「エコタウン事業」を推進するなど、環境先進都市として再生を果たした歴史を持ち、今では日本を代表する環境産業の中心地ともなっている。

前回は同市の中小企業DX推進について取材を行い、「北九州市DX推進プラットフォーム」と「北九州市ロボット・DX推進センター」を通じた取り組みを紹介した。これらの DX推進で培った企業変革支援のノウハウを基盤に、北九州市は現在、新たな挑戦に取り組んでいる。経済成長との両立を目指す GX(グリーントランスフォーメーション)の推進だ。

2020 年(令和 2 年)に菅義偉元首相がカーボンニュートラル(実質的な温室効果ガス排出量を0とすること)実現を宣言し、政府が今後 10 年間で 150 兆円の GX投資を見込む中、北九州市は 2023 年(令和 5 年)に産学官金連携の「北九州GX推進コンソーシアム」を設立。こうした産官学金の幅広い分野からなる GX推進組織は全国初であり、設立当初の 100 参加組織・個人から現在は 340 を超えるなど、同コンソーシアムは急速に拡大している。環境とものづくりの歴史的蓄積を活かし、GXを新たな成長エンジンとして「稼げるまち」への転換を図る同市の戦略について、北九州市産業経済局 未来産業推進部 未来産業推進課GX推進担当係長の福田修氏と同担当の岩城貴志氏に話を伺った。

環境とものづくりを基盤とした「北九州GX推進コンソーシアム」

──「北九州GX推進コンソーシアム」設立の背景と狙いについて教えてください。

福田 北九州市は、アジアに近い地理的優位性を活かし、出光興産や日産自動車といった代表的企業の創業地としても知られています。また、日本初のアーケード商店街も北九州市発祥です。我々は北九州市をイノベーションシティとして位置付けています。歴史的には、1901 年(明治 34 年)の官営八幡製鐵所の操業開始により日本の産業革命の礎を築き、高度経済成長を支えてきました。一方で深刻な公害問題も経験しましたが、産官民で市民の力を結集してこれを克服し、環境先進都市として認知されるようになりました。このように、環境とモノづくりが北九州市の根底にあります。

2023 年(令和 5 年)の政府GX(Green Transformation)基本方針では、今後 10 年間に 150 兆円の官民合わせた GX投資が見込まれることが示されました。この GX の潮流は環境とモノづくりを基盤とする北九州市の歩みと合致しています。この機会を経済成長につなげるため、北九州市長を会長とし、産学官金での推進体制である「北九州GX推進コンソーシアム」を立ち上げました。設立当初 100 社でしたが、今では 3 倍強の 340 を超える組織・個人に会員に参加いただき、関心の高さを実感しています。

──コンソーシアムが目指す最終的な目標はどのようなものでしょうか。

岩城 GXは「カーボンニュートラル」と「経済成長」という二つの軸があります。パリ協定では、地球温暖化を防ぐために産業革命以前に比べて世界の平均気温の上昇をできる限り 1.5 度に抑えることが定められました。これが一丁目一番地であり、単に収益をあげればいいというものではありません。一方で、CO₂(二酸化炭素)排出量が少なくなったものの経済が縮小してしまったのでは本末転倒です。あくまでも「カーボンニュートラル」と「経済成長」の両立が最終目的です。リスクをチャンスに変える脱炭素ビジネスの機会は確実に存在します。このコンソーシアムは、産学官金連携によるオール北九州で GX に取り組む組織として機能しています。

──GX(グリーントランスフォーメーション)について、まだ馴染みのない方も多いと思います。どのように理解すればよいでしょうか。

岩城 GXの「X」の「トランスフォーメーション(変革)」の部分が重要で、企業の業務をグリーンな方向に変革していくことを指します。DX がデジタル技術を活用した業務変革であるのに対して、GX は環境配慮を軸とした業務変革ということになります。つまり、単なる環境対策ではなく、環境への取り組みを通じて事業そのものを変革し、新たな価値を創出することが GX の本質です。

コンソーシアムの4つの戦略的柱

——コンソーシアムの具体的な取り組み内容について教えていただけますか。

福田 GX投資を呼び込むための軸と、地域企業の GX推進という軸があり、4つの大きな取り組みを展開しています。

GX投資を呼び込むという意味では、まず「最先端の研究開発・社会実装」です。北九州市には学術研究都市があり、2001 年(平成 13 年)の開学から 20 年以上にわたって環境と情報にフォーカスした研究を進めてきました。GX の研究開発の種が学術研究都市に豊富にあります。この取り組みの一環として「先端テーマ別研究部会」を設置しています。

そして、二つ目は「GX関連産業の集積」です。研究開発を梃にして、GX関連産業を集積させたいと考えています。国の GX投資に向けた長期的な施策「GX2040ビジョン」(注1)でも、今まさに「GX産業立地」が柱の一つになっています。北九州市でも、再生可能エネルギーを活用する地域に蓄電池・半導体・データセンターなどを集中させ、GX推進や持続可能な経済圏の確立を同時に実現する取り組みを実施しています。北九州市は GX産業立地に適した条件を備えているため、関連産業の集積を積極的に進めています。

(注1)2050 年のカーボンニュートラル実現に向けて、2040 年までに目指す社会経済の姿を描いた長期的な国家戦略。同ビジョンは、エネルギー政策や産業構造、都市構造、人材雇用のあり方など、幅広い分野にわたる変革を包括的に示すもの。

三つ目に、地域企業の GX推進施策として、「GX人材の育成」を行っています。企業の経営層に GX推進へのマインドセットを形成していただくため、GXセミナーや GXビジネススクールを開発・実施しています。 四つ目は「地域企業のGX支援」です。GX の波に企業が乗り遅れないようにし、GX を活用して成長につなげることで地域企業の変革を進めたい。これが我々が最も重視している取り組みです。「ワンストップ相談窓口」を開設し、GX に知見をもつ企業が地域企業の相談に応じ、実際に企業を訪問し伴走支援をしています。GX の取り組みは CO₂ の排出量を測ることから始まるため、CO₂ 排出量の見える化ツールの無償提供や、新ビジネス創出のための GX推進補助金をメニュー化した支援を行っています。

北九州GX推進コンソーシアムの取組み図

これらの 4 つの取り組みが有機的に連関して、北九州市の成長につなげるエコシステムを創出する発想でコンソーシアムを企画・運営しています。

――「先端テーマ別研究部会」から実際に社会実装につながった事例はありますか。

福田 息の長い取り組みとして「次世代燃料カーボンリサイクルマテリアル部会」があります。北九州市立大学の藤元教授が「グリーンLPガス」、CO₂ をリサイクルした LPガスの製造実証を行い、その実証をもとに北九州市で社会実装を進めるチーム作りを行っています。グリーンLPガスの実用化は 2040 年頃と見込まれています。

2030 年までに CO₂ を 46 %削減するという国の目標達成には、太陽光や省エネ対策など既存技術の最大活用でクリアを目指します。そして 2050 年カーボンニュートラル達成のために、グリーンLPガスを技術テーマとして深掘りしていく計画です。

企業変革を促進するGX人材育成プログラム

——GX人材育成のために「北九州市GXエグゼクティブビジネススクール」を開講されていますね。

岩城 GXに関して正しく理解していただくことが最大の目的です。 カリキュラムでは、まず GX について正しく理解し、自社の立ち位置を明確にすることを重点に置いています。具体的な内容としては、GXに関する国内外の動向から、GHG(温室効果ガス)(注2)の排出量の測定・削減方法、製品・サービスの GX化、そして TCFD(気候関連財務情報開示タスクフォース)(注3)が提言する気候リスクへの対応などを学びます。気候リスクでは、気温が 1.5 度上昇した場合と 4 度上昇した場合の世界的な産業への影響を学び、それから自社への影響を具体的に分析します。最終的には、実践的な手段や補助金の紹介を通じて、各企業が実際のアクションプランを策定できるカリキュラム構成になっています。

(注2) GHG(温室効果ガス:Greenhouse Gas): 地球の大気や海水の温度上昇を促す性質を持つ気体を総称。CO₂(二酸化炭素)、メタンガスなど6種類の気体。日本ではGHGの9割超が CO₂。

(注3) TCFD(気候関連財務情報開示タスクフォース: Task Force on Climate-related Financial Disclosures):企業が気候変動による財務リスクと機会を投資家に開示するための国際的なフレームワーク

──経営そのものを変革するようなカリキュラムですが、受講者は会社の代表の方が中心でしょうか。

福田 そうですね。全 6 日のカリキュラムで、1 日目は世界や日本の動向の全体を把握し、今後アクションの必要性を理解していただきます。2 日目は、昨年はトヨタ自動車の調達部の室長にお越しいただき、サプライチェーン全体で見た脱炭素動向について同社の視点からお話いただきました。

参加者は主に中小企業の経営者が多く、大企業のサプライチェーンにおける自社の立ち位置を理解していただいたうえで、実際の GHG測定に進みます。最初の 2 日間を受講いただければ、十分にスクールの価値を実感いただけるよう設計しています。

毎回、講座受講後はワークショップを行い、TCFD に基づいたシナリオ分析として、1.5 度上昇の場合、4 度上昇の場合のイメージ作りなどを行います。それを最終的に自社のアクションプランに落とし込み、2030 年、2040 年、2050 年のビジョンを策定していただきます。

——受講者・卒業生の中でGXへの意識やアクションはどのような状況でしょうか。

福田 CO₂ 算定量の妥当性を専門家に監修してもらったり、工場の生産性見直しの相談にデンソー九州様が専門家として関わったりしていただいています。スクール受講企業が生産ライン見直しをコンソーシアムのワンストップ相談に持ちかけ、デンソー九州様が伴走支援に入って実際に見直しを行うような連携も生まれています。

岩城 もともと自社の見直しをしっかり行っている企業が、そのノウハウを横展開していただくケースもあります。受講生同士で何かつなげてやってみようという自発的な動きも始まっています。

──受講生同士のネットワーク構築の場やセミナーなどは開催されていますか。

岩城 これまでスクール開始前に卒業生の懇親会を行っており、3 期目の今年も計画しています。今年は少し大き目なネットワーキングイベントを検討しています。

福田 地域企業の変革支援は段階的に進めています。まずセミナーやビジネススクールで知識を習得していただき、次に CO₂ 排出量測定やワンストップ相談窓口への相談、そして補助金を活用した新ビジネス創出へとホップ・ステップ・ジャンプで支援しています。第一期、第二期で 20 社 43 名が受講し、受講者は「やらなければ」という意識でアクションを起こしています。

──これまでのセミナーで反響の大きかったトピックはありますか。

福田 最近反響が大きかったのは、IHI 様による企業間熱融通の実証実験です。これは若松区にあるシャボン玉石けん様と、道を挟んで向かいにある弘田化学工業様との間で行われました。 具体的には、両社の間に地下配管を設置し、シャボン玉石けんのボイラーから発生した廃熱を温水にして、配管を通じて弘田化学工業に送り、薬剤を溶かすためのお湯として活用するという、約 1 か月にわたる実証実験でした。この見学会には 80 名を超える方が参加され、テレビ 2 社、新聞 2 社にも取り上げられ大きな注目を集めました。

——ビジネススクールの受講生は、どのようなきっかけで GX の必要性を感じ、受講に至ったのでしょうか。

福田 DX推進の取り組みで企業変革の素地があったのがまず一つあります。ロボットDX推進センターが 2022 年(令和 4 年)に立ち上がり、北九州市の企業が経産省のDXセレクションに 3 年連続準グランプリで選ばれるなど、DXの分野で先行実績がありました。「DXの次はGX」という位置付けで、DX先行企業に GX を提案し、ビジネススクールもご案内しました。DXビジネススクール卒業生が GXビジネススクールを受講するケースもあります。

岩城 コンソーシアムやスクール立ち上げ段階で金融機関にもご協力いただきました。GX に興味や機運の高い企業をご紹介いただき、訪問してお悩みをヒアリングしながらご提案を行いました。そうした企業様にスクールの第一期生になっていただいたというところは大きいです。

企業がGXに踏み出せない理由と解決策

——企業がGXに踏み出せない理由として、設備投資などのコスト負担があると思いますが、この点についてはいかがですか。

岩城 省エネは基本的にコスト削減になります。設備投資を始めると資金が必要になりますが、前提としては利益が出る話です。たとえば、蛍光灯や白熱灯を LED に変えていただくだけ、高効率の省エネ性能の高いエアコンに変えていただくだけで電気代が安くなります。こうした身近にできることをお話ししているのですが、なかなか実行いただくのが難しいのが現実です。

福田 温室効果ガス排出量を実際に 0 にするのが前提となっているため、皆様がなかなかアクションに移りにくい側面もあると思います。高効率な製品に変えれば、CO₂ も減るしランニングコストも削減できることを認識していただき、まずは実質 CO₂ 排出量の半減を目指すというようなアプローチが必要だと思います。実際、設備の電気使用量などのデータを入力するだけで、簡単に脱炭素ロードマップが作成できるシステムを開発したスタートアップ企業もあります。最初はコスト削減効果のあることから取り組み、その後段階的に設備投資が必要な取り組みに進むという考え方で、まずは収益化できる範囲から始めるというイメージを持っていただければ、企業のGXも進みやすくなると思います。

岩城 再生可能エネルギーへの電力切り替えを、追加コストをかけずに実行することも可能です。電気料金が安くなるわけではありませんが、現在と同程度の料金で切り替えが可能です。これだけでも実行していただければ、「当社は再生可能エネルギーを使用しています」と自信を持って PR でき、企業イメージの向上や将来的なマーケティング効果につなげることができると思います。

——省エネや GHG削減の具体的な方法を知っているかどうかで、企業の取り組み姿勢も大きく変わると思いますが、いかがでしょうか。

岩城 それは確実にあると思います。一方で、2050 年には脱炭素化は当然のこととして求められ、実行していなければペナルティーが下される可能性もあるので、早く対策を講じないと損失を被る可能性もあります。今、公害を出さないことが当たり前とされているのと同様に、脱炭素も当然の時代が到来します。

現在、脱炭素化によって収益を得ることも可能で、削減・吸収できたGHG量をクレジット化し売買する仕組みがあります。日本では J-クレジット制度があり、GHG排出量の削減を試みなかった場合に想定される GHG の量と、省エネ設備導入や再生可能エネルギー利用による CO₂ 等の排出量削減量との差分をクレジットとして国が認証し、そのクレジットを売買できるようになっています。

また、カーボンプライシング制度も整いつつあります。この市場では、CO₂ 排出枠の売買が可能です。GHG削減を促すため、CO₂ 排出量をお金に換算して、CO₂ 排出量が基準以下の企業がその枠を売り出し、CO₂ 排出量が基準より高い企業に排出枠を販売できる制度です。カーボンプライシング市場は 2026 年(令和 8 年)に本格稼働予定となっています。

福田 上記の市場での対象は GHG を多く排出する大企業が対象になると思いますが、その大企業と連携する中小企業が多くあるため、波及効果は少なからずあると思います。

企業の課題解決を支援するワンストップ窓口

——省エネの方法や支援制度を知らない経営者も多いと思いますが、ワンストップ相談窓口にはどのような相談が寄せられていますか。

岩城 これまで 24 件のご相談を受けており、半分は省エネや補助金についてのご相談です。件数としては想定より少ないですが、他には CO₂ 排出算定の監修が 3 件、生産ラインの見直しが 1 件、小型風力発電設置の相談もありました。ほかに、カーボンニュートラル技術を持つ企業から、一緒に展開できる企業を探したいという相談もありました。

——専門家派遣による伴走支援について、どのような専門家がいらっしゃり、具体的にはどのような支援を行っているのでしょうか。

岩城 現在 16 社から専門家としてご登録いただき、金融、省エネ、再エネ、IT、環境技術、生産ライン見直しなどの分野で対応しています。メガバンク、九州電力、西部ガスなども専門家として参加し、幅広く対応できる体制を整えています。

ホームページや電話で相談を受け、相談と伴走支援は 1 セット(4 回)の相談・派遣を無料で対応しています。協業する企業を探すといった案件が動き始めています。また、1 セット終了後にヒアリングを実施し、課題が解決したかといったフォローアップを行っています。

——CO₂ 可視化ツールの「EcoNiPass(エコ二パス)」(注4)を無償提供されていますが、現在何社くらいが利用されていますか。

岩城 これまでで 32 社の企業様にご利用いただいており、合計 2000 社まで提供可能になっています。自社の GHG 排出量を把握することで GX推進の最初のステップとなるため、ぜひ多くの企業様にご活用いただきたいと思っています。

(注4)CO₂ 排出量可視化削減プラットフォーム「EcoNiPass(エコニパス)」(ウイングアーク1st株式会社提供)

効果的な情報発信とGX推進補助金制度

——相談件数が想定より少ないとのことですが、何から始めればよいかわからず相談しづらいという企業もあるのではないでしょうか。

岩城 それはあると思います。そのため周知活動として、セミナー開催やホームページでの情報発信を行っています。サイトに 250 用語程度の GX関連専門用語を掲載しており、この専門用語のアクセスがとても多いです。政府が「2040ビジョン」や「ワットビット連携」など聞き慣れない用語を使うと、検索結果が本サイトしか出ない場合もあり、アクセスが伸びるので、皆様がアンテナを張っていることがわかります。

福田 設立時 100 社が、1 年半で 340 組織・個人まで 3 倍に増えたのは、市内に限らず GX に関心がある方は誰でも参加できるよう間口を広くしていることにあると思います。コンソーシアムのホームページも各地域から閲覧いただいており、GXに向けた意識の高い方々が興味を持ってくださっていると思います。

岩城 閲覧地域は首都圏が最も多く、東京が圧倒的、次に大阪、3 位が北九州です。日本全国から参加いただいており、海外拠点の日系企業からも参加があります。北九州市はアジアで環境問題に取り組んできた歴史があるため、海外からも注目されています。各地域の構想が集まって相乗効果が出てくることを期待しています。

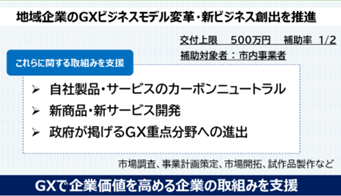

新ビジネス創出を支援するGX推進補助金制度

──GX推進の補助金制度について、その内容とこれまでの支援規模を教えていただけますか。

GX推進補助金の内容

福田 従来から環境技術の開発助成や省エネ関係の補助金は市の環境局で実施していました。コンソーシアムの補助金は、GXで新たなビジネスや新製品・サービスの開発計画策定、事業化までのサポートに活用できる設計になっています。純粋なエコの補助金とは一線を画しており、たとえば自社の CO₂ 削減のために高効率の空調に変える場合は、環境省等の補助金をご案内します。

このコンソーシアムの補助金制度は昨年度創設したばかりで、昨年度の申請は 3 件、総額 420 万円を支援しました。年度当初に補助金のセミナーを開催して周知しており、今年度は 5 月 1 日から 6 月 6 日までを公募期間としました。

コンソーシアム設立 2 年目の成果と今後の展望

——コンソーシアムを設立して 1 年半が経過しましたが、これまでの状況をどう評価されていますか。

岩城 想定以上に興味を持っていただいていており、会員数は毎月 10 組織・名程度ずつ増加しています。一方、地域企業の GX推進に向けたアクションや地域企業支援について、思ったより活用が進んでいないという課題もあります。

福田 予想外だったのは、金融庁や GX推進機構が北九州市の取り組みに興味を持ってくださったことです。GX推進機構は経済産業省所管の GX推進のための金融支援、また民間がリスクを取りやすくするために債務保証を提供する組織です。昨年 2024 年(令和 6 年)11 月に北九州GX推進コンソーシアム創立 1 周年となることを記念して、「北九州GX DAY」と銘打った総会を開催し、基調講演ではGX推進機構の理事にご登壇いただきました。このイベントの実施にあたっては金融庁のサステナブルファイナンス有識者会議の方とコラボレーションできましたし、このほかにも金融庁が事務局を務める国の「インパクトコンソーシアム」(注5)の「地域・実践分科会」のコアメンバーに自治体として北九州市が唯一参加できました。そういった GX関係の組織とつながりができたことは大変良かったと思います。

(注5)インパクトコンソーシアム:インパクト投資を推進する産官学金の連携組織。インパクト投資とは、社会・環境課題の解決と経済的リターンの両方を同時に目指す投資手法。本コンソーシアムは、投資事業を推進していくため、幅広い関係者が協働・対話を行う場。

——次の 1 年で新たに取り組みたいことがあれば教えていただけますか。

福田 ワンストップ相談窓口の専門家がまだフルスペックで活用しきれていないため、専門家同士の横のつながりや、ビジネススクール卒業生と専門家のつながり作りができればと思っています。会員様からはネットワークの場が一番欲しいという声が寄せられているので、年 1 回の総会やセミナーにとどまらず、皆さんが集まれる場を今期実現できれば面白いと思っています。

岩城 会員数はプラス 100 を目標に設定し、実証や新規ビジネスの案件創出ができればと思っています。各企業が自主的に GX に気づきを得て、アクションを起こしていただければ嬉しいです。

——「北九州市を稼げるまち」にする大きな取り組みの一つがこの GX推進であると思いますが、北九州市GX推進コンソーシアム、もしくは北九州市の GX推進自体についての展望をお聞かせください。

福田 GX で投資を呼び込み、研究開発や地域企業の変革が有機的に連携したエコシステムを構築することによって、新ビジネス創出や企業誘致につながるのが理想です。市の産業振興未来戦略では GX 関連の新ビジネス創出を 2030 年までに 30 件生み出すという目標を立てています。そういったところで、このコンソーシアムでの出会いや混ざり合いによって化学反応が起こり、経済活性化と雇用創出につながることを期待しています。

岩城 気候変動が世界的なリスクとして存在するため、1 人でも多くの方にリスクをチャンスに変えていただければ嬉しいです。

GX推進を検討している自治体へのメッセージ

——GX推進方法に迷いがある、もしくは GX推進コンソーシアムの立ち上げを検討している自治体へメッセージをお願いいたします。

福田 2050 年のカーボンニュートラル実現は、北九州市だけでなく日本全体で取り組まなければならない課題です。私たちは北九州市から脱炭素ドミノを起こし、GXの波を全国に広げていく姿勢で臨んでいます。ですから北九州市の取り組みで参考になるものがあれば、どんどん活用していただきたいと思います。

岩城 他の自治体さんとも脱炭素に向けて手を取り合って協力していけたらと思っています。GX推進に関する組織の立ち上げを検討されていることがありましたら、私たちが実践している取り組みを参考にしていただき、ご遠慮なく活用していただければと思います。

* * *

北九州市の GX推進が注目されるのは、単なる環境対策ではなく、経済成長と脱炭素化を同時に実現する戦略的アプローチにある。「リスクをチャンスに変える」という明確な意識のもと、省エネによるコスト削減から新ビジネス創出まで、企業の実情に応じた現実的な支援メニューを用意している点が印象深い。

DX推進で蓄積した企業変革支援のノウハウを GX分野に展開し、設立から 1 年半で会員数を 3 倍以上に拡大した実績は、このアプローチの有効性を物語っている。気候変動対応が待ったなしの課題となる中、環境制約を成長の制約ではなく新たな機会として捉える北九州市の挑戦は、日本の地方都市が進むべき一つの方向性を指し示していると言えるだろう。

*本記事は、地方公共団体DX事例データベースに掲載しているDX事例「産学官金連携による北九州 GX の取り組み」の特集記事となっています。こちらもあわせてご覧ください。